En attendant que le film commence, mon inséparable Wikipédia m’a appris un nouveau mot : le banzo est un état d’âme qui se manifestait chez les Bossales, esclaves du Brésil nés en Afrique. Le terme qui le désigne provient probablement de mabanzo, qui en langue kongo signifie « nostalgie ».

En attendant que le film commence, mon inséparable Wikipédia m’a appris un nouveau mot : le banzo est un état d’âme qui se manifestait chez les Bossales, esclaves du Brésil nés en Afrique. Le terme qui le désigne provient probablement de mabanzo, qui en langue kongo signifie « nostalgie ».

Un peu comme la saudade et le fado des Portugais ? Mais en beaucoup moins gentil et suave, car ici il s’empare des Noirs asservis et non des Blancs dominateurs. Associé à une croyance selon laquelle grâce au banzo les morts retournent dans leur patrie africaine par métempsycose, espoir désespéré qui les conduit parfois au suicide en suscitant anorexie ou mutisme.

Un peu comme la saudade et le fado des Portugais ? Mais en beaucoup moins gentil et suave, car ici il s’empare des Noirs asservis et non des Blancs dominateurs. Associé à une croyance selon laquelle grâce au banzo les morts retournent dans leur patrie africaine par métempsycose, espoir désespéré qui les conduit parfois au suicide en suscitant anorexie ou mutisme.

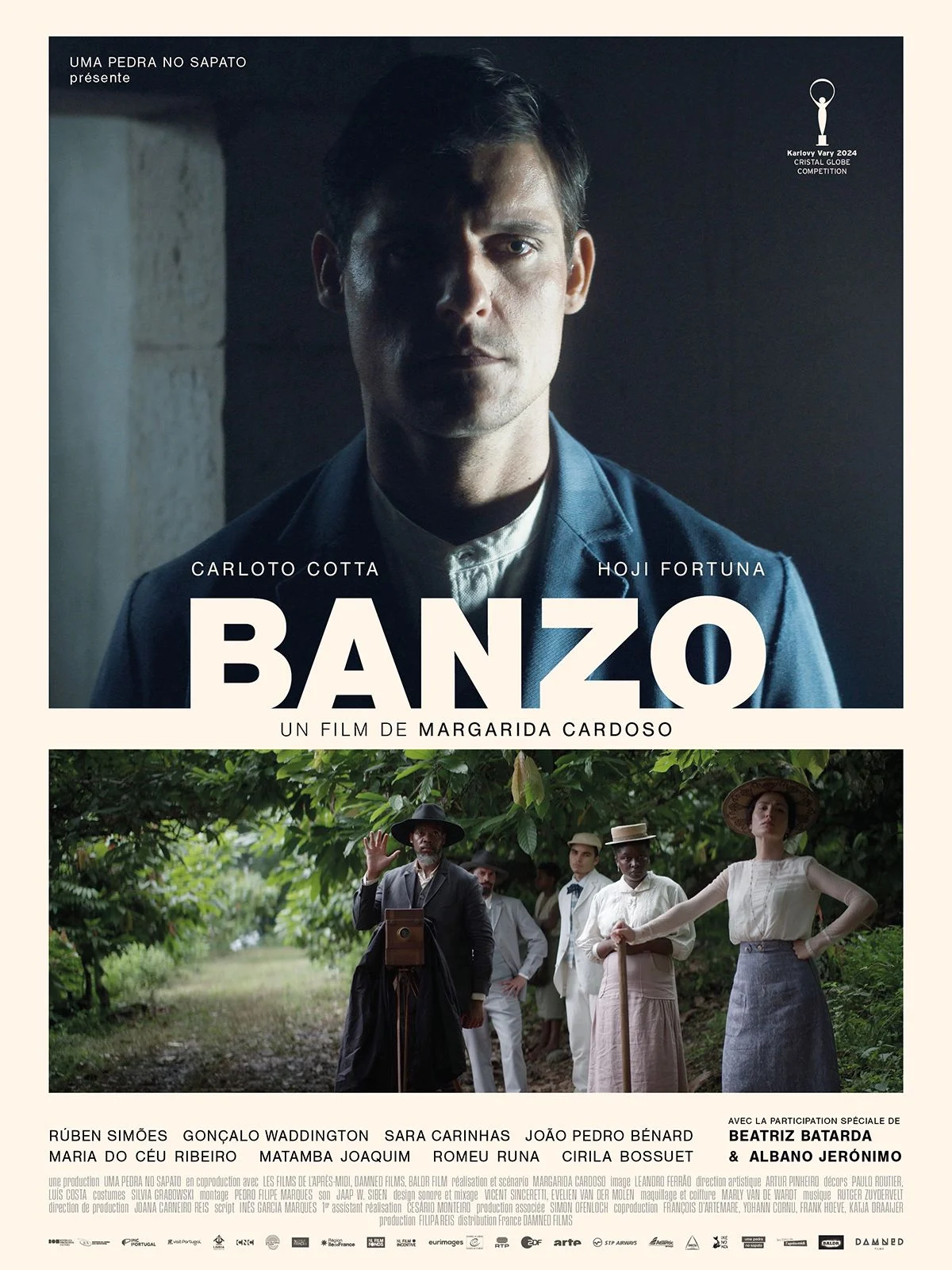

La réalisatrice Margarida Cardoso nous transporte donc aux îles de Sao Tomé-et-Principe au début du XXe siècle, colonie portugaise exploitant dans ses plantations de cacao des « expatriés africains » (pour ne pas dire en esclavage puisque cette pratique était officiellement abolie).

La réalisatrice Margarida Cardoso nous transporte donc aux îles de Sao Tomé-et-Principe au début du XXe siècle, colonie portugaise exploitant dans ses plantations de cacao des « expatriés africains » (pour ne pas dire en esclavage puisque cette pratique était officiellement abolie).

Le docteur Afonso (Carloto Cotta) vient y exercer pour soigner des « serviteurs » frappés de la maladie dénommée donc le banzo. Les décès se succèdent en dépit des tentatives de traitement. Par crainte de contagion, ces malades sont confinés sur une colline isolée en pleine forêt.

Ce film est une sombre allégorie du méfait colonial, épidémie plus fatale que le banzo et ses multiples variantes. Il dévoile la cruauté de la « civilisation » prédatrice européenne, arrogante autant qu’aveugle, et les infâmes mécanismes de sa domination.

Ce film est une sombre allégorie du méfait colonial, épidémie plus fatale que le banzo et ses multiples variantes. Il dévoile la cruauté de la « civilisation » prédatrice européenne, arrogante autant qu’aveugle, et les infâmes mécanismes de sa domination.

Les interprètes sont saisissants (Hoji Fortuna, Ruben Simões, Gonçalo Waddington…) ; les images sont terribles mais magnifiques.

Et l’on est consterné de savoir que tout cela fut historiquement vrai.

28 décembre 2024