Aveu : je n’avais jamais lu le roman de Nikos Kazantzaki publié en français en 1954, alors que le film Zorba le Grec de Michael Cacoyannis, je l’ai vu et revu souvent depuis sa sortie en 1964.

Venant enfin de le lire, je constate combien livre et film sont différents.

Le roman est bourré de réflexions profondes ; tiens, au hasard, écrit en 1946 mais bien dans l’air de notre temps :

Le roman est bourré de réflexions profondes ; tiens, au hasard, écrit en 1946 mais bien dans l’air de notre temps :

« Je savais ce qui s’effondrerait, mais je ne savais pas ce qu’on reconstruirait sur les ruines. Cela, personne ne peut le savoir avec certitude. Le monde ancien, c’est du tangible, du solide, nous le visons et le combattons à tout moment. Le monde à venir, lui, n’est pas encore né, il est impalpable, évanescent, de la même matière que les rêves, c’est un nuage ballotté par des vents violents… »

70 ans plus tard, il est devenu urgent de réaliser nos rêves puisque le monde ancien s’effondre sur nos têtes.

Le film, je l’ai apprécié surtout pour son interprète principal Anthony Quinn et les deux femmes incarnées par Irène Papas (la veuve) et Líla Kédrova (Mme Hortense la « Bouboulina »). Mais la lecture du roman après-coup l’affadit considérablement : non seulement il est daté au genre du folklore grec qui plaisait tant au public américain et qui pour nous, les jeunes, symbolisait, tout autant que Z de Costa-Gavras, la Grèce idéalisée d’avant la dictature des colonels instaurée en 1967.

Car le film de Cacoyannis, peut-être inévitablement du fait que le langage cinématographique a ses limites (ou aussi par dédain yankee pour la philosophie ?), réduit à un mince filet un peu tiède la réflexion qui de bout en bout irrigue avec puissance le roman de Kazantzaki.

Surtout, ce qui me semble moins pardonnable au film, c’est qu’il s’achève sur la célébrissime scène de danse de sirtaki sur la plage qui, malgré l’effondrement total du projet auquel Zorba et le narrateur ont consacré leur temps et leur labeur, reste un symbole d’optimisme et de joie de vivre.

Surtout, ce qui me semble moins pardonnable au film, c’est qu’il s’achève sur la célébrissime scène de danse de sirtaki sur la plage qui, malgré l’effondrement total du projet auquel Zorba et le narrateur ont consacré leur temps et leur labeur, reste un symbole d’optimisme et de joie de vivre.

En s’achevant sur cette scène (qui n’est pas dans le livre) il obéit sans doute à l’impératif catégorique du cinéma américain de ces années-là : la happy end. Mais ce faisant, il néglige lamentablement la fin du roman racontant les cinq années suivantes où, séparés par des pays, monts, rivières et kilomètres, narrateur et héros échangent quelques rares lettres jusqu’à la mort de Zorba, debout face à un soleil couchant…

Lamentablement, car cet épilogue concentre toute la philosophie de Zorba ‑ et sans doute de Nikos ‑ sur l’extraordinaire relativité du temps : l’aventure crétoise exubérante, libre, tellement libre, passionnée, ivre de vins, de soleils, de discours, de plaisirs… et d’échec ! n’aura occupé que quelques mois de leur existence ; avant et après lesquels la vie suit son cours, lente, légère et rapide, peut-être banale, sans doute banale pour le narrateur gratte-papier plutôt coincé, comme si le centre de gravité de leurs destinées y eut été densément concentré.

On m’a dit que le film ne pouvait pas transcrire la fin du roman, trop condensée elle aussi en trois pages, voire donc plutôt ratée, comme si Kazantzaki avait voulu se débarrasser de son long roman (380 pages).

On m’a dit que le film ne pouvait pas transcrire la fin du roman, trop condensée elle aussi en trois pages, voire donc plutôt ratée, comme si Kazantzaki avait voulu se débarrasser de son long roman (380 pages).

Quelle méprise ! Cette brièveté était la condition narrative formelle (rappelons qu’à ses débuts Kazantzaki publia un essai sur Bergson) pour nous faire violemment ressentir cette relativité du temps, de notre parcours, de notre vie.

Et ce n’était pas la première fois qu’un écrivain utilisait le procédé : songez par exemple aux quelques paragraphes « expédiant » l’épilogue de la Chartreuse de Parme de Stendhal et que beaucoup lui reprochèrent, même Balzac, alors que la puissance de restitution de l’élasticité temporelle est la même (et à mon avis voulue là aussi).

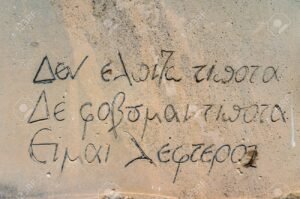

Alors je crois déchiffrer parfaitement (mais il me reste quelques années pour la comprendre mieux encore) l’épitaphe superbement simple et lapidaire, au sens premier du terme, que Kazantzaki fit apposer sur sa tombe « Je n’espère rien, je ne crains rien, je suis libre. »

Alors je crois déchiffrer parfaitement (mais il me reste quelques années pour la comprendre mieux encore) l’épitaphe superbement simple et lapidaire, au sens premier du terme, que Kazantzaki fit apposer sur sa tombe « Je n’espère rien, je ne crains rien, je suis libre. »

11 janvier 2021